2月4日「妊娠の日」 超少子化時代にさい帯血保管数が増加する理由について、産婦人科の先生方よりご意見をいただきました。

出生数70万人割れ予想も「さい帯血保管数」は5年で約1.5倍

~超少子化時代のいま「さい帯血」が注目される理由を産婦人科医が考察~

昨今、国内の出生数は過去最低を更新し続けており、厚生労働省の人口動態統計によれば、2023年の出生数は73万人を下回り、2024年は通年で初めて70万人以下まで減少すると報道されています。

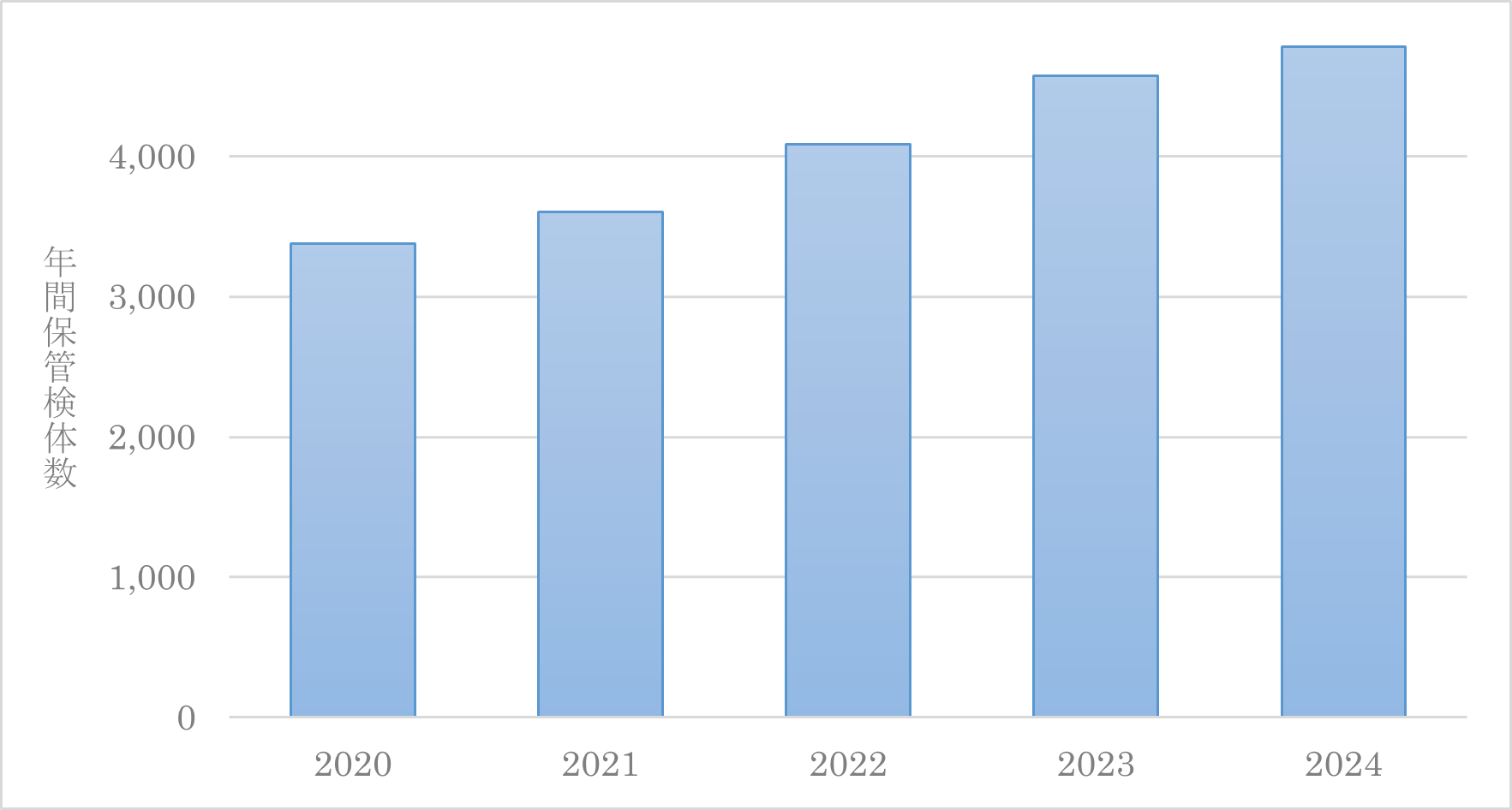

一方、少子化が加速する中で、さい帯血保管の需要は年々増加しています。特に東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県におけるさい帯血保管検体数は、2020年から2024年の5年間で約1.5倍となっています。(図1)

この度、2月4日の「妊娠の日」を前に、少子化が進む中、さい帯血保管が注目されている背景には何があるのか、さい帯血を採取いただいている産科施設の先生方へご意見をお伺いしました。

産婦人科医が考えるさい帯血保管数増加の要因

総合母子保健センター愛育病院(東京都) 病院長 百枝 幹雄 先生

「出生率が低下する中で、子どもの健康と未来を守るための選択肢としてさい帯血保管が注目されていると感じています。当院では妊婦さんやご家族から保管のご要望を多くいただいており、3年前よりさい帯血採取への協力を開始いたしました。さい帯血は、さまざまな病気の治療に活用できる可能性を秘めており、今後ますますその重要性が増していくでしょう。」

東京衛生アドベンチスト病院(東京都) 産婦人科部長 原 澄子 先生

「妊娠中は不安を感じることが多い為、我が子のためにできることはしてあげたい、と考える方が多いのではないでしょうか。10年前と比べて、さい帯血を用いた臨実研究が一段と進み、今年からは自閉症スペクトラム障害に対する臨実研究も始まると聞いています。再生医療におけるさい帯血の利活用が一層広がることに期待しています。」

東京医科大学病院 産科婦人科学分野(東京都) 主任教授 西 洋孝 先生

「一人の女性が生涯に出産する人数が減っているからこそ、我が子には健やかに育ってほしいと考える人がさい帯血保管を選んでいます。同じ思いの祖父祖母などが増えており、保管費用を負担するケースも増えていると聞きます。近年では、脳性麻痺児に対してごきょうだいのさい帯血を投与する臨床研究も行われており、さい帯血は生まれてくる赤ちゃんのみならず、家族にとっても大切な血液であると考えます。」

妊娠の日に考える未来への備え -さい帯血保管の重要性-

さい帯血とは、へその緒や胎盤を流れる赤ちゃん自身の血液のことです。出産時のわずか数分間にしか採取できないとても貴重な血液で、採取の際に赤ちゃんや母親への痛みや危険は伴いません。

当社では、採取されたさい帯血を分離処理し、お子様やご家族の将来に備えて超低温下で長期間保管するサービス「HOPECELL(ホープセル)」を提供しています。さい帯血には、からだの様々な組織へ分化したり、炎症を抑える作用をもつ「幹細胞」が豊富に含まれており、再生医療への活用が進められています。現在は十分な治療法が確立されていない病気や疾患の改善が期待できるとされ、国内でも臨床研究が進んでいます。

高知大学では、脳性麻痺に対しお子様ご自身のさい帯血を投与する臨床研究が行われ、2022年に発表された論文において投与者全員に運動機能の改善がみられたと報告されました。さらに現在は、脳性麻痺に対するきょうだい間のさい帯血投与の臨床研究が行われています。また大阪公立大学においては、自閉症スペクトラム障害(ASD)に対し、お子様ご自身のさい帯血を投与する臨床研究の開始に向けた準備が進められており、さい帯血を用いた再生医療への注目度が高まっています。

少子化を背景とした「我が子のためにできることはしてあげたい」というご家族の想いに加え、近年の再生医療の進化に伴い、今後もさい帯血保管を選択される方はより一層増加することが予想されます。

(図1)1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)のさい帯血の保管検体数の推移

プレスリリースはこちらから