妊娠中の体重や摂取カロリーの目安は?増えすぎ・痩せすぎに注意

記事監修者:助産師 坂田陽子 先生

助産師/看護師/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー

妊婦健診で体重計に乗るたびにドキドキしていませんか?

反対に、これ以上体重が減ってしまったらどうしよう…と心配になっている妊婦さんもいるでしょう。

妊婦さんの体重は減り過ぎも増え過ぎもよくありません。

体重が減ってしまうのは栄養不足から、赤ちゃんの発育への影響が心配になりますし、増えすぎは妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病などのリスクを招くきっかけになります。

妊婦さんにとって、一つの試練である「妊娠中の体重管理」について一緒に考えてみましょう。

どうして妊娠中の体重管理が大切なの?

妊娠中に体重が増えるのは当たり前のことです。

妊娠中はホルモンの働きもあって、太りやすくなっています。

皮下脂肪をつけて、おなかの赤ちゃんを守ろうとしたり、出産のため、産後に赤ちゃんを昼も夜もなくお世話するためにも、妊婦さんの身体はエネルギーを蓄えようとしているのです。

赤ちゃんも生まれる頃には3kgほどに成長しています。

あれ?私、それ以上増えてる…と思われるかもしれません。

それもそのはず、蓄えられた脂肪や妊娠によって血液の量も増えています。

こう考えると妊婦さんの体重が増えていくことはごくごく自然なことなのです。

妊娠中の体重はいつから増加し始めるの?

妊娠初期には食事が思うようにとれず、吐き気などのつわりの症状があり、なかなか体重の管理もできませんよね。

でも、心配しすぎる必要はありません。

つわりが落ち着いてから、体重や食事管理を行い、良い状態で少しずつ増えているようであれば、問題はありません。

では、いつ頃から体重が増え始めるものなのでしょうか。

個人差はありますが、だいたい妊娠中期から増えていきます。

この時期は、つわりから解放され、食欲が戻りますので、急な増加に気をつけましょう。

またお正月などのイベント時期、産休に入った後などにも注意が必要ですね。

緩やかな増加を目指してカロリー計算をしたり、適度な運動をして体重管理することを心掛けましょう。

妊娠中のちょうど良い体重増加の目安ってどれくらい?

妊娠中の適正体重をするためには、まず妊娠前の体重から自分のBMIを知る必要があります。

計算方法は妊娠前の体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)です。

たとえば妊婦さんの身長が「155cm」と体重が「50kg」だった場合のBMIは、以下のようにもとめられます。

50(kg)÷1.55(m)÷1.55(m)=20.8

| 妊娠前のBMI | 体重増加目安 |

| BMI18.5未満(低体重) | 12~15kg程度 |

| BMI18.5以上25.0未満(普通) | 10~13kg程度 |

| BMI25.0以上30.0未満(肥満1度) | 7~10kg |

| BMI30.0以上(肥満2度以上) | 5kgまでを上限に個別対応 |

出典:国立研究開発法人国立成育医療センター「妊娠中の体重増加曲線」

おおよその目安として体重管理の参考にしてみましょう。

妊娠中の摂取カロリーの目安

女性のエネルギー摂取量は1日あたり1,700~2,350kcalとされていますが、年齢・活動レベル・妊娠時期などにより、必要なエネルギー摂取量も変わります。

以下を参考に摂取量に気をつけましょう。(※1)

| 妊娠期間 | 付加カロリー |

| 妊娠初期 | +50 kcal |

| 妊娠中期 | +250 kcal |

| 妊娠後期 | +500 kcal |

カロリー計算アプリを使うと管理がしやすくなるのでおすすめです。

(※1)出典:厚生労働省「妊娠期・授乳期にはエネルギーの必要量が増加」

妊娠中の食事で気を付けたいこと

妊娠中の体重管理には、食事に気を付けることが大切です。

必要な栄養素を摂る

以下2種類の栄養素は必須といえるでしょう。

| 栄養素 | 役割 | 食材例 |

| カルシウム | 胎児の歯や骨の成長 | 脂肪分が少ないスキムミルクで、

・寒い時期はシチュー |

| 葉酸 | 胎児の発育 | ・小松菜 ・ブロッコリー ・納豆 |

糖質や脂質の多い食べものは避ける

一方で、以下2種類の栄養素の過剰摂取は避けたほうがよいでしょう。

| 栄養素 | 食材例 | 備考 |

| 糖質 | ・白飯 ・うどん ・パスタ ・パン ・いも類 など |

食物繊維と一緒に摂取すると、吸収が緩やかになる |

| 脂質 | ・オリーブオイル ・ごま油 ・バター ・牛肉 ・豚肉 ・菓子類 など |

・焼いたり、蒸したりなど調理法を変える ・肉は赤身を選ぶ |

塩分の摂りすぎに注意する

厚生労働省が推奨する食塩摂取の目安は1日あたり6.5g未満です(※2)。

食塩が多くなりやすい食べものとして、以下のようなものがあげられます。

・外食

・お弁当

・漬物

・ハムやベーコン

・チーズ

・スナック菓子 など

料理をする際、天然だしで味付けをすると、食材の本来の美味しさを感じられ、減塩にもなります。

ぜひ活用しましょう。

出典(※2)厚生労働省「日本における食塩摂取量の現状と減塩推進への課題~日本高血圧学会の取り組みを中心に~」

妊婦さんの体重が増えすぎると、どんなリスクがある?

妊娠中でも体重管理をしっかりしなければいけません。

体重が増えすぎると「生活習慣病」になるリスクが高くなるといわれています。

実際、国立研究開発法人国立成育医療研究センターが妊婦さんを対象に行った研究によると、妊娠中に過剰な体重増加があった人(妊娠前のBMIが18.5未満の場合15kg以上、18.5以上25未満の場合13kg以上)は将来「糖尿病」「高血圧」「肥満」などの慢性疾患を発症するリスクが高くなっていると判明しました(※3)。

また、産道に余分な脂肪がついてしまうと出産が大変になり、妊婦さんの身体にかかる負担も増え、産後の回復が遅くなってしまうこともあります。

妊娠すると腰痛や膝や股関節の痛みに悩まされますが、体重が増えるとさらに身体への負担が大きくなってしまうでしょう。

出典(※3)国立研究開発法人国立成育医療研究センター「妊娠中の過剰な体重増加は将来の慢性疾患高リスクと関連 ~妊婦の母親を対象に母子健康手帳を用いた研究で解明 妊娠中は適切な体重増加が重要~」

妊婦さんが体重増加しないために気をつけたい3つのこと

妊娠中の急激な体重増加を防ぐために、以下3点にはとくに気をつけましょう。

・つわり明けの食べ過ぎ

・産休中や里帰り中の生活

・ストレスによる食べ過ぎ

順番に注意するポイントを確認していきましょう。

注意1:つわり明けの食べ過ぎ

つわりで苦しんだ妊婦さんは、つわり明けも注意です。

ようやく食べられるようになり、いろいろ食べたくなってしまいますが、油断するとここで一気に体重が増えてしまいます。

私は妊娠が発覚して、すぐつわりが始まり、安定期に入る頃もまだすっきりせず、6カ月に入る頃にようやく落ち着きました。

ようやく長く辛いつわりから解放されると、食べられる量も少しずつ増えていき、食べられることが嬉しくて、1カ月ほどで体重が3kg増えました。

これはさすがにしっかり体重管理をしなくてはまずいと思い、慌てたことを思い出します。

食べ過ぎた翌日の食事は、少なめにするなどして調整しましょう。

注意2:産休中や里帰り中の生活

産休に入った時や里帰りのタイミングで体重が増えてしまうことも。

仕事や家事で消費されていたカロリーが消費できないことも一因です。

里帰りすると親がお世話をしてくれるケースもありますが、体重管理だけは忘れずに行いましょう。

注意3:ストレスによる食べ過ぎ

妊娠中はただでさえ、ストレスがつきもの。

自分の食べたい物を食べたいだけ食べられないなんて、さらにストレスですよね。

週に1回は自分の好きな物を食べて良いご褒美デーを作るのも良いアイデア。

もちろん食べすぎはいけませんが、体重管理を気にしすぎてストレスを溜め込むのも良くありません。

たまには息抜きしてくださいね。

妊娠中の間食にはヨーグルトやフルーツ、寒天などローカロリーの物がおすすめですよ。

いつもは何でもないことに妊娠中はイライラしたりします。

たまにはパパとウォーキングに出かけるのも良い気分転換になりますよ。

妊娠中の体重管理はとても大切なことです。

しかし、それでイライラしてしまうのもよくありません。

頑張りすぎず、ストレスを溜め込まないようにして体重管理を乗り越えましょう。

妊婦さんの体重が増えないと、どんなリスクがある?

妊婦さんが痩せていると早産になりやすい傾向があります。

実際、厚生労働省が公表している資料によると、妊娠前の体格区分が「低体重」だった女性の妊娠中の体重増加が「7kg未満」だった場合、低出生体重児を出産するリスクが高いと報告されているのです(※4)。

赤ちゃんも小さめで、十分発達していない状態で生まれることも。

妊婦さんのおなかの中で、十分に栄養が摂れず小さく生まれた赤ちゃんは、将来生活習慣病になるリスクもあるのです。

つわりでご飯が食べられないと心配しすぎる必要はありませんが、妊婦さんの過剰なダイエットは禁物です。

出典(※4)厚生労働省「妊娠期の至適体重増加チャートについて」

体重の増えない妊婦さんができること

つわりでまともに食べ物を口にできず、今までどんなにダイエットしても減らなかった体重がどんどん減っていく・・・こんなに減ってしまって、赤ちゃんは大丈夫?と心配になりますよね。

つわりの間は一旦体重管理のことは忘れて、食べられる物を食べましょう。

つわりが落ち着いたら頑張りましょうね。

私も妊娠初期のつわりで体重が3~4kgほど減りましたが、つわりが落ち着くと少しずつ食べられるようになり、体重も元に戻っていきました。

食事ができるようになったら、カロリーだけを気にするのではなく、バランス良く栄養を摂ることが大切です。

妊婦さんの体重に関するQ&A

妊婦さんの体重について、よくある2つの質問をまとめました。

順番に見ていきましょう。

Q1:出産後は体重が落ちますか?

平均的な体重である3,000gの胎児を出産した場合、羊水や胎盤などを含めて母体の体重は約5㎏減少します(※5)。

また授乳により減量するケースも。

適正な体重増加ならば、妊娠前の体重に戻すことはむずかしいことではありません。

出典(※5)国立研究開発法人 医療基盤・健康・栄養研究所「妊産婦さんが気になるQ&A」

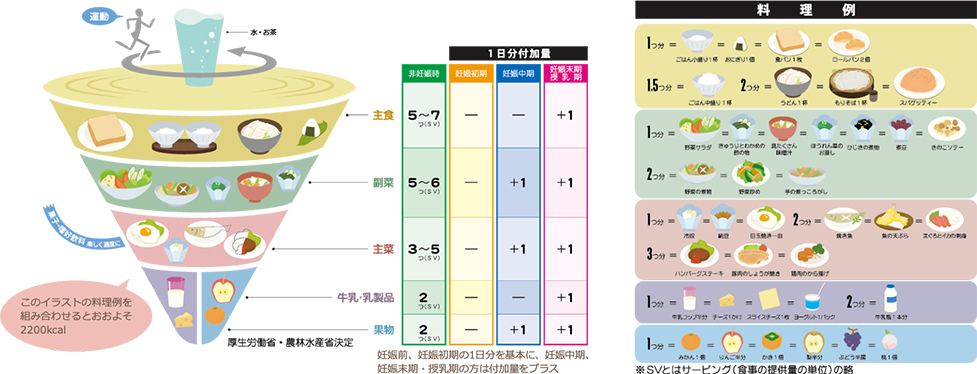

Q2:バランスのよい食事とは?

エネルギーや栄養素の不足がなく、生活習慣病などにつながるような過剰や不足もない食事です。

具体的には、

・主食

・主菜

・副菜

・牛乳・乳製品

・果物

の5グループの料理や食品を組み合わせた食事です。

以下の組み合わせを参考に、バランスのよい食事をとりましょう。

出典:国立研究開発法人 医療基盤・健康・栄養研究所「妊産婦のための食事バランスガイド」

Q3:妊娠中は体重管理のために、運動してもいい?

妊娠16週を迎え安定期に入ってからは医師と相談のうえ、負荷の低い運動を始めるとよいでしょう。

なかでもマタニティヨガは、出産に向けた呼吸法の練習や骨盤調整に効果的です。

またほかの妊婦さんとの交流も図れるため、新しい友人作りのチャンスにもなるでしょう。

近所の公園を散策するだけでも、心地よい気分転換になりますよ。

運動をするときは万が一のときのケースを考え、家族などと一緒に行動すると安心です。

妊娠中もご自身の体調にあわせて、適度な運動を取り入れてみましょう。

Q4:妊娠中は、どのような体重管理の習慣をつけるのがベスト?

体重をコントロールするためには、自身の体重管理が欠かせません。

「体重計に乗るのを忘れてしまう」という場合は、習慣化が大切です。

習慣化するためには、なにかの行動とセットにするとよいでしょう。

たとえば朝起きたら体重計に乗る、昼食前に乗るなど、毎日かならず行う行動と結びつけます。

毎日同じ条件で測定することで、正確な体重の推移がわかるようになりますよ。

まとめ

妊娠中は妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病などのリスクを防ぐためにも体重管理が必要です。

つわりから解放され、食欲が戻る妊娠中期から体重が増えていきますので、

・必要なエネルギー摂取量を知る

・カロリー計算をする

・食べるものに気をつける

・軽めの運動をする

といった対策で、急な増加に気をつけましょう。

ただし、無理は禁物。

自分に合った方法を見つけられるとよいですね。

きっと出産後のダイエットにも活かせるはずです。

赤ちゃんの未来に備える「さい帯・さい帯血保管」を考えてみませんか?

赤ちゃんとお母さんをつなぐ、「へその緒(さい帯)」と、その中を流れる血液「さい帯血」には、体を作るためのもととなる貴重な「幹細胞」が多く含まれていて、赤ちゃんやご家族の将来に備えて長期的に凍結保管することができます。

幹細胞は新しい医療への活用が進められており、もしもの時に役立てられる可能性があります。

- 出産後わずか数分の間にしか採取できない貴重な赤ちゃんのものです。

- 採取の際、お母さんと赤ちゃんに痛みや危険はありません。

- どちらにも幹細胞がたくさん含まれています。

- 再生医療分野など、さまざまな活用が進んでいます。

- それぞれ異なる幹細胞が含まれているため、両方を保管しておくことで将来の利用の選択肢が広がります。

実際に保管・利用した方のお声

出産時にしか採取できない「さい帯血」を、脳性まひのお子さまに対して臨床研究で使用された方のお声をご紹介します。

高知大学の臨床研究で

さい帯血投与を受けたお子さま

さい帯血を保管して

本当に良かったと思っています

元気に産まれたと思っていましたが、生後半年頃から左手をほとんど使おうとしないことに気付き、1歳頃にやはり何かおかしいと思ってMRIを撮ってもらうことにしました。結果1歳5ヶ月で脳性まひとわかりました。

2歳の誕生日にステムセルからハガキが届き、出産時に保管したさい帯血がもしや役に立つのではと思い至りステムセルに問い合わせました。ちょうど臨床試験への参加者を募集していて、運よく2歳5ヶ月のときに参加することができました。

輸血前は左手と左足に麻痺があり、歩けてはいるものの、とても転びやすく、少し歩いては転びを繰り返していました。しかし輸血後、翌日には転ぶ回数が減り、おもちゃを両手で掴めるようになって驚きました。その後もリハビリも継続し、完治したわけではありませんがかなり麻痺が軽くなったように思います。

現在、地域の小学校の普通級に集団登校で通えています。

まさか我が子がさい帯血を使って治療をすることになるとは思っていませんでしたが、保険のつもりでさい帯血を保管しておいて本当に良かったと思います。

さい帯・さい帯血を利用した再生医療の研究が、今まさに国内外で進んでいます。

その他のお声は公式サイトからご覧いただけます。

医師からのメッセージ

総合母子保健センター

愛育病院 病院長

百枝幹雄 先生

応用範囲が広がる

「さい帯・さい帯血」による再生医療

近年、めざましく進歩している再生医療のなかで、さい帯やさい帯血の幹細胞を利用する技術の最大の特徴は、通常は破棄してしまうけれども実はとてもポテンシャルの高い出生時の幹細胞を活用するという点です。

これまで有効性が示されている白血病、脳性まひ、自閉症のほかにも様々な疾患に対して臨床研究が進んでいますし、民間のバンクではご家族への利用も可能になりつつありますので、今後はますます応用範囲が広がることが期待されます。

一方、忘れてはならないのは必要になるまで幹細胞を長期間安全に保管するには信頼できる設備と技術が必要だということで、それにはそれなりのコストがかかります。

コスト・ベネフィットのとらえ方は人それぞれですが、お子様とご家族の将来を見据えてベネフィットが大きいとお考えの方には、信頼できる施設へのさい帯やさい帯血の保管は十分価値のある選択肢だと思います。

さい帯・さい帯血についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

保管するなら、ステムセル研究所の「HOPECELL(ホープセル)」

株式会社ステムセル研究所が提供する「さい帯・さい帯血ファミリーバンクHOPECELL(ホープセル)」は、日本国内で最も選ばれている保管サービスです。

ステムセル研究所は、25年以上の保管・運営実績がある日本初のさい帯血バンクで、国内最多となる累計80,000名以上のさい帯血を保管しています。

研究所

研究所

国内では脳性まひに対する、赤ちゃんご自身やごきょうだいのさい帯血投与の研究が行われています。海外の臨床研究では、投与により運動機能および脳神経回路の改善が報告されています。また自閉症スペクトラム障害(ASD)に対して、さい帯血の投与によりコミュニケーション能力や社会への順応性が向上する可能性が期待されており、大阪公立大学にてお子さまご自身のさい帯血を投与する臨床研究が開始されます。

研究所

無料パンフレットをお送りします!

さい帯・さい帯血保管についてより詳しく知っていただけるパンフレットをご自宅へお送りします。

赤ちゃんの将来に備える「さい帯・さい帯血保管」をぜひ妊娠中にご検討ください。

この記事の監修者

助産師 坂田陽子 先生

経歴

葛飾赤十字産院、愛育病院、聖母病院でNICU(新生児集中治療室)や産婦人科に勤務し、延べ3000人以上の母児のケアを行う。

その後、都内の産婦人科病院や広尾にある愛育クリニックインターナショナルユニットで師長を経験。クリニックから委託され、大使館をはじめ、たくさんのご自宅に伺い授乳相談・育児相談を行う。

日本赤十字武蔵野短期大学(現 日本赤十字看護大学)

母子保健研修センター助産師学校 卒業

資格

助産師/看護師/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー