おなかの赤ちゃんの成長過程を妊娠週別に徹底解説

記事監修者:助産師 坂田陽子 先生

助産師/看護師/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー

「いま、おなかの中の赤ちゃんはどのような状態なのだろうか」

母親であれば、おなかにいる我が子の様子が気になるものです。

しかしおなかの中の様子は、いつでも簡単に確認できません。

ただし妊娠週数がわかれば、胎児の成長過程がある程度把握できるのです。

この記事では、妊娠週数別に、胎児の成長過程をわかりやすく解説していきます。

この記事を読むと、いま赤ちゃんがどのような状態なのかがわかり、我が子の成長を感じられるようになりますよ。

【妊娠週数別】おなかの中の赤ちゃんの成長過程

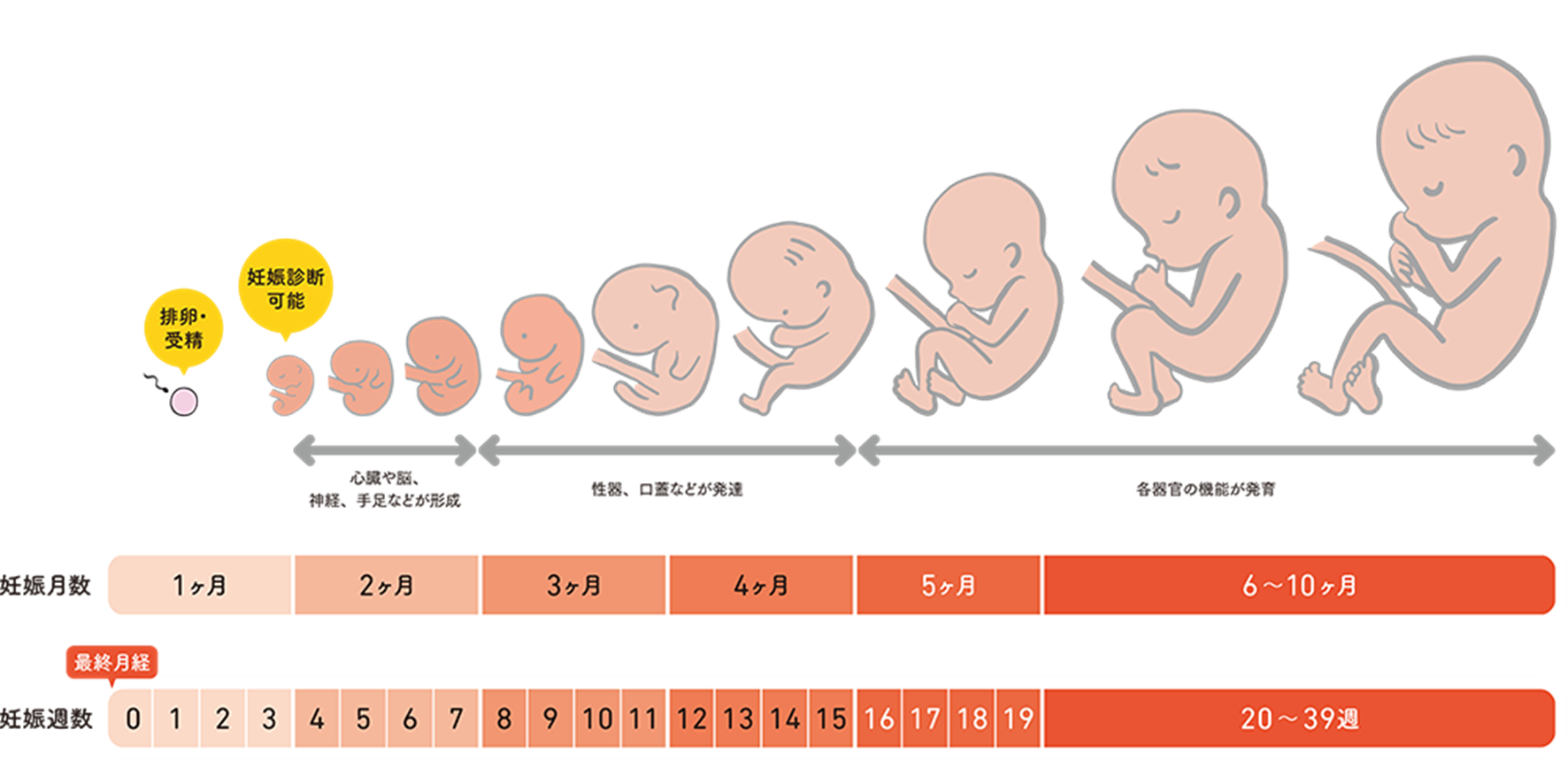

出典:お腹の胎児は十月十日とつきとおかでどう変化する?|聖心女子大学グローバル共生研究所

赤ちゃんは、上記の図のように、妊娠月数・週数を重ねて、体重や身長、さまざまな器官などが成長していきます。

また妊娠期間は「初期」「中期」「後期」の大きく3つに分けられ、それぞれで赤ちゃんの成長の仕方が異なります。

| 妊娠期間 | 成長の様子 |

| 妊娠初期

(1~4か月) |

脳や心臓などの器官が作られる「器官形成期」と呼ばれる大切な時期 |

| 妊娠中期

(5~7か月) |

・骨格や筋肉が発達して、外の音にも反応するように ・胎動を感じ始める |

| 妊娠後期

(8~10か月) |

・すべての臓器が完成 ・病気に対する抵抗力もついてくる |

妊娠週数ごとに詳しく解説していきます。

妊娠2か月(4~7週)

身長は約0.8〜1.6cm、体重は4g、重さの目安はさくらんぼ一粒です。

| 身長 | 体重 | 重さの目安 |

| 0.8~1.6cm | 約4g | さくらんぼ1粒 |

超音波検査をしても、赤ちゃんが入っている胎嚢(たいのう)がやっと確認できるほどの大きさです。

赤ちゃんは、まだ人間の形をしていないので「胎芽」とよばれます。

4~8週までは赤ちゃんの器官形成期で、脳や神経、心臓、胃腸、手足などの器官・組織が形成されていきます。(※1)

6~9週目で、手足や口、耳などが作られます(※2)。

(※1)出典:日本産婦人科医会先天異常委員会委員 神奈川県立こども医療センター周産期医療部産婦人科部長 山中 美智子「妊婦の薬物服用」

(※2)J-STAGE|岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室(平松 祐司)「2.妊娠と薬」岡山医学会雑誌 2009 年 121 巻 3 号 p. 205-207

妊娠3か月(8~11週)

身長は4~6cm、体重は約30g、重さの目安はいちご一粒ほどです。

| 身長 | 体重 | 重さの目安 |

| 4~6cm | 約30g | いちご一粒 |

「胎芽」を卒業して、胎児期に入ります。

脳、神経、筋肉も発達し、体を曲げたり、伸ばしたり、手足を動かすように。

10週頃には、鼻やあご、唇など顔のパーツが形成され、皮膚が厚くなり透明ではなくなってきます(※3)。

11週には脳の構造が完成し、腸、甲状腺、肝臓などの各器官も発達します(※4)。

腎臓と尿管がつながり、排泄機能もスタート。

また心臓も力強く脈を打ち、心音をはっきり確認できるようになるでしょう。

つわりのピークを迎える人が多い時期でもあります。

(※3,4)出典:育児ねっと|お腹の中の赤ちゃんの成長まとめ

妊娠4か月(12~15週)

身長は約15cm、体重は約120g、重さの目安はオレンジ1個分です(※5)。

| 身長 | 体重 | 重さ |

| 約15㎝ | 約120g | オレンジ1個分 |

脳や内臓、手足などの各器官がほぼ完成します。

爪や歯などの細部の形成も盛んになり、より人間らしい形になります。

顔に手を近づけたり、指しゃぶりをしたり細かな動きも活発になるでしょう。

顔のパーツでは、ほおができ、歯茎の下に乳歯が生えてきます。胎盤が完成にむけて着々と形成されてきます。

(※5)出典:岐阜県御嵩町 公式ホームページ|妊娠~出産までの流れ

妊娠5か月(16~19週)

身長は約25㎝、体重は約300g、重さの目安はりんご1個分です(※6)。

| 身長 | 体重 | 重さ |

| 約25㎝ | 約300g | りんご1個分 |

頭の横にあった目が前に移動して、耳もおおきくなり、人間らしい顔になってきます。

赤ちゃんの皮膚を守るための「胎毛」という産毛が全身に生え、まつ毛や、髪の毛もうっすらと生え始める時期です。

胎盤が完成し、胎盤から栄養や酸素をもらえるようになるため、胎児の成長速度も上がります。

また、聴覚・視覚などの五感をつかさどる前頭葉などの脳の発達も、めざましいです。

この頃にはおなかのふくらみも目立ち、はじめて胎動を感じる人も多いでしょう。

(※6)出典:岐阜県御嵩町 公式ホームページ|妊娠~出産までの流れ

妊娠6か月(20~23週)

身長は約30㎝、体重は600g、重さの目安はメロン1個分です(※7)。

| 身長 | 体重 | 重さ |

| 30㎝ | 約600g | メロン1個 |

手足の形、頭と体のバランスなどが整い、だいぶ赤ちゃんらしい体つきになってきます。

肺以外の内臓器官はほぼ完成し、耳の機能も発達し、外部の大きな音が聞こえます。

骨格や筋肉もますます発達して、羊水の中でさらに力強く手足を動かすようになり、頻繁に手足を動かしたり、体の向きを変えたりします。

そのため、より胎動を感じやすくなるでしょう。

(※7)出典:岐阜県御嵩町 公式ホームページ|妊娠~出産までの流れ

妊娠7か月(24~27週)

身長は約35㎝、体重は約1,000g、重さの目安はかぼちゃ1個分です(※8)。

| 身長 | 体重 | 重さ |

| 約35cm | 約1,000g | かぼちゃ1個分 |

肺の発達がめざましく、羊水を飲み込み肺の中にためてふくらませ、また吐き出すという「呼吸様運動」がスタート。

生まれてから肺で呼吸するための練習が始まっているのです。

知覚、随意運動、思考、推理、記憶をつかさどる大脳皮質が発達して、自分の意志で体を動かしたり、向きを変えるようになったりします。

目鼻立ちがはっきりして、聴覚や視覚も発達し、音を聞き分けたり、光を感じたりできるようになります。

眉毛や、まつげが増え、閉じた状態だったまぶたも開き始めます。

胎児の動きが活発であるため、胎動をより感じるでしょう。

(※8)出典:岐阜県御嵩町 公式ホームページ|妊娠~出産までの流れ

妊娠8か月(28~31週)

身長は約43㎝、体重約1,700g、重さの目安は梨3個分です(※9)。

| 身長 | 体重 | 重さ |

| 約43cm | 約1,700g | 梨3個分 |

内臓や神経系の機能がほぼ完成し、皮下脂肪が増えて、シワシワで透明だった肌もややふっくらと白っぽくなります。

皮下脂肪が増えると、体重増加もめざましく、徐々に丸みを帯びた赤ちゃんらしい体型になります。

体が大きくなるため子宮内が狭くなり、足を曲げて抱え込むような体勢で頭を下にしていることも。

脳の中では、神経細胞同士が結びつき、機能を高めていきます。

外からの音の刺激に驚いたり、強い光を感じると目を閉じたりする反射行動も出てきます。

おなかがせり出してくるころであるため、転んでしまわないようゆっくり行動しましょう。

(※9)出典:岐阜県御嵩町 公式ホームページ|妊娠~出産までの流れ

妊娠9か月(32~35週)

身長は約45㎝、体重約2,400g、重さの目安はパイナップル1個です(※10)。

| 身長 | 体重 | 重さ |

| 約45cm | 約2,400g | パイナップル1個分 |

皮下脂肪がさらに増え、さらにふっくらした体つきになります。

お産の時のエネルギー源になるように、赤ちゃんも皮下脂肪を蓄えて準備しているのです。

肺以外の体の機能は完成します。

また、たびたび指を吸って、母乳を吸う練習をする頃です。

皮膚の色も、白っぽい色からうっすらとしたピンク色になり、皮下の毛細血管や組織は見えなくなります。

多くの胎児は、子宮や骨盤の中でおさまりのよい、頭を下にした体勢でいるようになります。

ママも、大きなおなかで家事や眠るのも大変な時期です。

無理はせず安静に過ごしましょう。

(※10)出典:岐阜県御嵩町 公式ホームページ|妊娠~出産までの流れ

妊娠10か月(36~39週)

身長約50㎝、体重約3,100g、重さの目安は、スイカ1個分です(※11)。

| 身長 | 体重 | 重さ |

| 約50㎝ | 約3,100g | スイカ1個分 |

37週を過ぎると肺の機能が完璧になります(※12)。

腸には濃い緑色の老廃物がたまっていき、これは生後まもなく「胎便」として排出されます。

また体は下方へ降りていき、頭を骨盤の中に入れて、あまり動かなくなります。

骨は固く丈夫になりましたが、頭の骨だけは出産時に産道を通るときのためにやわらかい状態です。

出産にむけ、おなかの張りを不規則に感じることも多くなります。

(※11)出典:岐阜県御嵩町 公式ホームページ|妊娠~出産までの流れ

(※12)出典:佐川典正(京都大学医学部婦人科産科)「44.胎児の肺成熟」 臨床婦人科産科 47巻5号,1993年5月10日)

赤ちゃんの成長が遅い場合は胎児発育不全の可能性も

胎児発育不全とは、平均と比べて成長が遅くなっている状態で、全妊娠の約7%に見られる妊娠合併症です(※13)。

- 赤ちゃん自身の先天的な要因

- 母体からの感染症

- 母体の高血圧症や甲状腺疾患・自己免疫性疾患・血栓性素因など

- 胎盤や臍帯の問題

などの病気が原因となる場合もあり、原因が特定できないことも。

現在の進歩した周産期医療でも、胎児発育不全は周産期死亡率や合併症の発症率が高く、治療法の開発が重要な課題となっています。

そのため定期的な妊婦健診を受けて赤ちゃんの成長を確認し、異常の早期発見に努めることが、母体と赤ちゃん両方の安全につながります。

妊娠中の母体肥満も胎児の過剰発育のリスク要因となるため、適切な体重管理も重要な要素のひとつです。

体重管理についてくわしくしりたい人は、下記を参考にしてみてくださいね。

(※13)出典:三重大学医学部産科婦人科学教室「胎児発育不全に対するタダラフィル臨床研究(患者様へ)」

おなかの赤ちゃんの健やかな成長を支える2つの方法

赤ちゃんの健やかな成長には、

- 適度な運動

- 栄養バランスの整った食事

が欠かせません。

順番に解説していきます。

方法1:適度な運動

妊娠中の運動は、おなかの赤ちゃんの発育によい効果をもたらします。

実際に国立研究開発法人 科学技術振興機構が公表している情報によると、妊娠前と妊娠中の運動は遺伝子の働きを調節する仕組みに影響して、

- 胎児の心臓

- 免疫系

- 神経系の発達

を支えると報告されています(※14)。

ただし妊娠時に運動する際は、体調や状況に合わせて無理のない範囲で行うことが大切です。

合併症がある人は運動を控えたほうがよい場合もあるため、事前に医療機関で相談してから始めましょう。

(※14)出典:国立研究開発法人 科学技術振興機構「【AsianScientist】妊娠中の適度な運動、胎児に有益な理由解明-胎盤DNAメチル化が関連」

方法2:栄養バランスの整った食事

赤ちゃんの健やかな成長には、母親の食事内容も影響します。

とくに魚に含まれるDHAやEPAなどのn-3系多価不飽和脂肪酸は、胎児の脳や神経を形成する必須の栄養素です。

国立大学法人富山大学が行った調査では、妊娠中に魚を多く摂取した母親から生まれた赤ちゃんは、生後6か月と1歳時点での「微細運動(手や指先を使った細かい動作)」や「問題解決」の発達が良好だといわれているのです(※15)。

ただし魚には水銀が含まれているため、

- サケ

- イワシ

- サンマ

- サバ

など比較的安全な魚を選びましょう。

また胎児の血液を作るために必要な鉄分や、骨や歯の形成に欠かせないカルシウムなど、バランスの取れた栄養摂取を心がけましょう。

(※15)出典:国立大学法人富山大学 医学部内エコチル調査富山ユニットセンター「妊娠中のお母さんの魚摂取と生まれた子の発達の関係」

おなかの赤ちゃんの成長に関するQ&A

ここでは妊娠中のおなかの赤ちゃんの成長について、よくある3つの質問をまとめました。

順番に見ていきましょう。

ただし、排卵日のずれなどにより、確認が遅れることもあります。

赤ちゃんの位置や向き、性器の発達具合によっては、時期が前後することもあります。

ただし、極端に小さい場合や、成長が止まっている場合、胎児発育不全の可能性も考えられるため、医師の指示に従い、経過観察や検査を受けましょう。

まとめ

最初はさくらんぼほどの大きさだった赤ちゃんが週数ごとに誕生に向かってどんどん成長する様子が理解できたのではないでしょうか。

妊娠中は、つわりなどの体の変化に戸惑うこともあるかと思いますが、おなかのふくらみや胎動などを感じると、益々にご誕生を楽しみにする気持ちが膨らみますよね。

どうぞ、素晴らしい妊娠期間をお過ごしください。

赤ちゃんの未来に備える「さい帯・さい帯血保管」を考えてみませんか?

赤ちゃんとお母さんをつなぐ、「へその緒(さい帯)」と、その中を流れる血液「さい帯血」には、体を作るためのもととなる貴重な「幹細胞」が多く含まれていて、赤ちゃんやご家族の将来に備えて長期的に凍結保管することができます。

幹細胞は新しい医療への活用が進められており、もしもの時に役立てられる可能性があります。

- 出産後わずか数分の間にしか採取できない貴重な赤ちゃんのものです。

- 採取の際、お母さんと赤ちゃんに痛みや危険はありません。

- どちらにも幹細胞がたくさん含まれています。

- 再生医療分野など、さまざまな活用が進んでいます。

- それぞれ異なる幹細胞が含まれているため、両方を保管しておくことで将来の利用の選択肢が広がります。

実際に保管・利用した方のお声

出産時にしか採取できない「さい帯血」を、脳性まひのお子さまに対して臨床研究で使用された方のお声をご紹介します。

高知大学の臨床研究で

さい帯血投与を受けたお子さま

さい帯血を保管して

本当に良かったと思っています

元気に産まれたと思っていましたが、生後半年頃から左手をほとんど使おうとしないことに気付き、1歳頃にやはり何かおかしいと思ってMRIを撮ってもらうことにしました。結果1歳5ヶ月で脳性まひとわかりました。

2歳の誕生日にステムセルからハガキが届き、出産時に保管したさい帯血がもしや役に立つのではと思い至りステムセルに問い合わせました。ちょうど臨床試験への参加者を募集していて、運よく2歳5ヶ月のときに参加することができました。

輸血前は左手と左足に麻痺があり、歩けてはいるものの、とても転びやすく、少し歩いては転びを繰り返していました。しかし輸血後、翌日には転ぶ回数が減り、おもちゃを両手で掴めるようになって驚きました。その後もリハビリも継続し、完治したわけではありませんがかなり麻痺が軽くなったように思います。

現在、地域の小学校の普通級に集団登校で通えています。

まさか我が子がさい帯血を使って治療をすることになるとは思っていませんでしたが、保険のつもりでさい帯血を保管しておいて本当に良かったと思います。

さい帯・さい帯血を利用した再生医療の研究が、今まさに国内外で進んでいます。

その他のお声は公式サイトからご覧いただけます。

医師からのメッセージ

総合母子保健センター

愛育病院 病院長

百枝幹雄 先生

応用範囲が広がる

「さい帯・さい帯血」による再生医療

近年、めざましく進歩している再生医療のなかで、さい帯やさい帯血の幹細胞を利用する技術の最大の特徴は、通常は破棄してしまうけれども実はとてもポテンシャルの高い出生時の幹細胞を活用するという点です。

これまで有効性が示されている白血病、脳性まひ、自閉症のほかにも様々な疾患に対して臨床研究が進んでいますし、民間のバンクではご家族への利用も可能になりつつありますので、今後はますます応用範囲が広がることが期待されます。

一方、忘れてはならないのは必要になるまで幹細胞を長期間安全に保管するには信頼できる設備と技術が必要だということで、それにはそれなりのコストがかかります。

コスト・ベネフィットのとらえ方は人それぞれですが、お子様とご家族の将来を見据えてベネフィットが大きいとお考えの方には、信頼できる施設へのさい帯やさい帯血の保管は十分価値のある選択肢だと思います。

さい帯・さい帯血についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

保管するなら、ステムセル研究所の「HOPECELL(ホープセル)」

株式会社ステムセル研究所が提供する「さい帯・さい帯血ファミリーバンクHOPECELL(ホープセル)」は、日本国内で最も選ばれている保管サービスです。

ステムセル研究所は、25年以上の保管・運営実績がある日本初のさい帯血バンクで、国内最多となる累計80,000名以上のさい帯血を保管しています。

研究所

研究所

国内では脳性まひに対する、赤ちゃんご自身やごきょうだいのさい帯血投与の研究が行われています。海外の臨床研究では、投与により運動機能および脳神経回路の改善が報告されています。また自閉症スペクトラム障害(ASD)に対して、さい帯血の投与によりコミュニケーション能力や社会への順応性が向上する可能性が期待されており、大阪公立大学にてお子さまご自身のさい帯血を投与する臨床研究が開始されます。

研究所

無料パンフレットをお送りします!

さい帯・さい帯血保管についてより詳しく知っていただけるパンフレットをご自宅へお送りします。

赤ちゃんの将来に備える「さい帯・さい帯血保管」をぜひ妊娠中にご検討ください。

この記事の監修者

助産師 坂田陽子 先生

経歴

葛飾赤十字産院、愛育病院、聖母病院でNICU(新生児集中治療室)や産婦人科に勤務し、延べ3000人以上の母児のケアを行う。

その後、都内の産婦人科病院や広尾にある愛育クリニックインターナショナルユニットで師長を経験。クリニックから委託され、大使館をはじめ、たくさんのご自宅に伺い授乳相談・育児相談を行う。

日本赤十字武蔵野短期大学(現 日本赤十字看護大学)

母子保健研修センター助産師学校 卒業

資格

助産師/看護師/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー